Oleh:

Jalal – Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

Di panggung global, perdebatan tentang tujuan fundamental sebuah perusahaan jelas sedang mengalami pergeseran tektonik. Model Shareholder Primacy yang dipopularkan oleh Milton Friedman—sebuah doktrin yang menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham—kini ditantang secara fundamental. Sebagai gantinya, muncul kesadaran akan Stakeholder Capitalism. Ini adalah sebuah pandangan bahwa perusahaan tidak hanya mengabdi kepada pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang saling terkait kepada karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan planet. Pada pandangan mutakhir ini, kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan adalah tujuan perusahaan yang benar. Profit sebagai tujuan perusahaan diluaskan menjadi prosperity, atau dikembalikan ke makna Latin-nya, proficere, sehingga menjadi kesejahteraan dan kemajuan kolektif.

Di panggung global, perdebatan tentang tujuan fundamental sebuah perusahaan jelas sedang mengalami pergeseran tektonik. Model Shareholder Primacy yang dipopularkan oleh Milton Friedman—sebuah doktrin yang menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham—kini ditantang secara fundamental. Sebagai gantinya, muncul kesadaran akan Stakeholder Capitalism. Ini adalah sebuah pandangan bahwa perusahaan tidak hanya mengabdi kepada pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang saling terkait kepada karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan planet. Pada pandangan mutakhir ini, kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan adalah tujuan perusahaan yang benar. Profit sebagai tujuan perusahaan diluaskan menjadi prosperity, atau dikembalikan ke makna Latin-nya, proficere, sehingga menjadi kesejahteraan dan kemajuan kolektif.

Perdebatan itu, dalam pengamatan saya, sangat jelas tidaklah lagi bersifat teoretis. Memang, Edward Freeman yang meletakkan semua dasar perlawanan kepada pendirian Friedman itu menaruh pemikirannya lewat seabreg buku dan artikel di jurnal terkemuka. Selama beberapa dekade ia menyusun alternatif kepada pemikiran yang membuat banyak perusahaan menjadi musuh bersama. Kini perjuangannya telah membuahkan hasil. Beberapa tahun belakangan kita mulai melihat pemikirannya telah menjelma ke dalam standar dan kerangka internasional (misalnya dari WEF dan IFC), ekspektasi investor institusional besar (seperti yang secara eksplisit dinyatakan di dalam surat-surat tahunan CEO BlackRock), tuntutan regulasi yang semakin ketat (misalnya, Taksonomi Hijau Uni Eropa atau standar pelaporan IFRS S1/S2), dan preferensi konsumen serta talenta yang kian merasakan penting dan urgennya isu-isu keberlanjutan. Keberlanjutan sudah bukan lagi nice to have; ia telah menjadi inti dari strategi penciptaan nilai jangka panjang, manajemen risiko, dan perolehan social license to operate.

Ruang Kosong Namun Krusial

Namun, di Indonesia, gema perdebatan global ini seringkali teredam oleh dinding-dinding ruang rapat perusahaan. Pertempuran untuk visi bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan ini seringkali tidak terjadi di ruang publik, melainkan dalam pertarungan sunyi di ranah internal. Di ruang publik, semua perusahaan bicara seakan-akan mereka semua sudah sepenuhnya mengabdi pada Bumi dan segala isinya. Di dalam, ceritanya lain lagi. Bagi banyak praktisi keberlanjutan, CSR, dan ESG di Indonesia, musuh terbesar mereka bukanlah aktivis eksternal yang vokal, melainkan kombinasi mematikan dari inersia birokrasi, skeptisisme finansial, dan struktur kekuasaan yang kaku di dalam organisasi mereka sendiri.

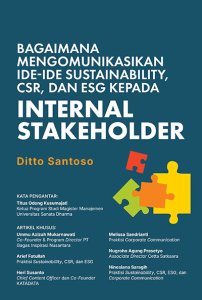

Inilah kekosongan krusial yang coba diisi oleh buku terbaru Ditto Santoso dkk., Bagaimana Mengomunikasikan Ide-ide Sustainability, CSR, dan ESG kepada Internal Stakeholder. Buku ini harus dipahami sebagaimana judulnya: ia bukanlah sebuah risalah teoretis tentang mengapa keberlanjutan itu penting. Ia adalah sebuah panduan lapangan (field manual) yang sangat praktis, sebuah buku panduan taktis tentang bagaimana ‘menjual’ ide-ide tersebut ke dalam, kepada audiens yang paling penting sekaligus kerap yang paling sulit: pemangku kepentingan internal. Buku ini juga adalah panduan penerjemah, yang mengajarkan cara menerjemahkan ‘bahasa moral’ keberlanjutan ke dalam ‘bahasa bisnis’ yang dimengerti oleh para pengambil keputusan: profitabilitas, efisiensi, dan manajemen risiko.

Ditto yang saya kenal sejak beberapa dekade lampau adalah orang yang tepat untuk menuliskan itu. Benaknya penuh dengan pergumulan teoretis bahkan filosofis. Ia punya seabreg pengalaman lapangan sebagai aktivis keberlanjutan di tengah-tengah masyarakat, sebelum menyeberang ke medan perjuangan lainnya, yaitu dunia korporasi. Ia adalah pemikir, aktivis, dan manajer. Dan, dari semua pengalamannya itu, ia juga punya sejumlah besar sekutu yang agaknya selalu bersedia untuk berbagi pemikiran. Sebagai seorang serial writer, Ditto menyediakan ruang yang luas di setiap bukunya untuk mereka yang juga menapaki ‘jalan ninja’ keberlanjutan di berbagai sektor. Hal itulah yang selalu membuat bukunya segar, berimbang, dan tanpa tedeng aling-aling membuka pergumulan yang terjadi.

Buku ini secara tepat mendiagnosa bahwa sebagian besar literatur dan, yang lebih penting, praktik CSR di Indonesia selama ini terlalu fokus ke luar. Selama puluhan tahun, CSR di Indonesia identik dengan program community development (pengembangan masyarakat), filantropi perusahaan, atau donasi karitatif. Fokus eksternal ini sebagian besar didorong oleh lensa regulasi (UU PT No. 40/2007) dan tradisi. Namun, mereka yang memiliki pengalaman mengurusinya tahu persis, program eksternal yang paling brilian sekalipun—entah itu program pendidikan untuk masyarakat adat atau projek konservasi mangrove—akan layu sebelum berkembang tanpa adanya dukungan kebijakan, persetujuan anggaran, dan alokasi sumberdaya dari dalam. Buku ini secara sadar membalikkan lensa. Ia menegaskan bahwa pertempuran pertama dan utama harus dimenangkan di dalam koridor perusahaan, dengan fokus tajam pada pemilik, manajemen, karyawan, dan serikat pekerja.

Tidak Dari Menara Gading

Kekuatan terbesar buku ini terletak pada pemahamannya yang mendalam, tidak hanya tentang seluk-beluk teknis keberlanjutan, tetapi tentang realitas budaya organisasi di Indonesia. Ditto dan para kontributor tidak menulis dari menara gading akademis. Mereka menulis dari dalam ‘parit’—dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi penolakan anggaran dan tatapan skeptis dalam rapat. Ada pengakuan eksplisit yang jujur bahwa banyak perusahaan di Indonesia masih berada pada tahap kanak-kanak dalam kurva kedewasaan keberlanjutan mereka. Kondisi tersebut, pada intinya, adalah sebuah diagnosa budaya. Buku ini dengan cermat membedah apa arti dan konsekuensi berada di awal kurva kedewasaan keberlanjutan dalam konteks perusahaan Indonesia.

Praktisi di lapangan seringkali berhadapan dengan budaya perusahaan yang memiliki setidaknya tiga karakteristik: Pertama, paternalistik dan hierarkis, di mana keputusan sangat terpusat pada segelintir pimpinan puncak atau sang pemilik/pendiri. Dalam budaya seperti ini, data dan analisis rasional seringkali tidak cukup. Keputusan lebih bergantung pada siapa yang berbicara dan bagaimana mereka membangun kedekatan personal dengan sang patron.

Kedua, berorientasi jangka pendek, di mana horison perencanaan terikat pada siklus laporan kuartalan atau tahunan. Dalam budaya ini, CSR dan ESG dilihat sebagai cost center murni, sebuah ‘kemewahan’ yang bisa dipotong kapan saja saat kondisi finansial mengetat, atau lebih buruk lagi, sekadar ‘selera’ pendiri perusahaan yang bisa berubah-ubah. Dan, ketiga, didorong utamanya oleh kepatuhan (compliance-driven), di mana motivasi utamanya adalah sekadar memenuhi regulasi minimal (seperti kewajiban TJSL dari UU PT dan UU BUMN) atau untuk mengejar penghargaan seperti PROPER. Mentalitas box ticking ini sesungguhnya benar-benar mematikan inovasi dan mencegah perusahaan melihat keberlanjutan sebagai sumber efisiensi operasional atau keunggulan kompetitif.

Di sinilah letak kecerdasan kontekstual buku ini. Ia memahami bahwa dalam budaya high-context seperti Indonesia, di mana keputusan seringkali tidak dimenangkan oleh data yang paling rasional, tetapi oleh hubungan dan kepercayaan, pendekatan komunikasi ala Barat yang lugas dan data-driven hampir pasti akan gagal total. Sebuah proposal bisnis yang sempurna secara analitis, jika dikirim hanya melalui email, hampir pasti akan diabaikan.

Oleh karena itu, alokasi ruang yang signifikan dalam buku ini untuk soft skills—seperti “Awali dengan Mendengarkan” (Bab 18), “Pahami Respons Nonverbal” (Bab 20), serta “Meyakinkan melalui Lobi dan Negosiasi” (Bab 21)—bukanlah bab-bab pelengkap yang manis. Justru, itulah inti dari buku ini. Inilah ‘daging’ yang sesungguhnya. Ditto dkk secara cerdas mengidentifikasi bahwa untuk mengadvokasi ide-ide keberlanjutan, seorang praktisi harus terlebih dahulu menjadi ahli komunikasi antarbudaya di dalam organisasinya sendiri. Mereka harus belajar bahwa ‘rapat yang sesungguhnya’ terjadi jauh sebelum rapat formal dimulai—di sesi minum kopi, makan siang, atau obrolan koridor. Mereka harus belajar membangun koalisi, memahami politik internal, dan yang terpenting, membingkai business case mereka—seperti yang dibahas dengan sangat kuat dalam Bab 7 dan 8—dalam bahasa yang selaras dengan kepentingan dan ‘bahasa’ para penguasa internal.

Namun, di sinilah juga, menurut saya, letak batas dari pencapaian buku ini. Buku ini adalah panduan yang luar biasa untuk komunikasi, dan secara lebih spesifik lagi, persuasi. Ia membekali praktisi untuk memenangkan pertempuran. Tapi, kemenangan yang diraih melalui persuasi seringkali rapuh. Ia bisa menguap seketika ketika pimpinan yang suportif dipindahtugaskan atau pensiun. Ia bisa lenyap ketika perusahaan menghadapi tekanan finansial jangka pendek dan program keberlanjutan adalah yang pertama kali dipotong karena dianggap non-esensial. Kemenangan berbasis persuasi bisa jadi belum memenangkan perang yang sesungguhnya.

Lompatan yang belum sepenuhnya dilakukan oleh buku ini adalah dari komunikasi menuju tata kelola dan budaya. Pengaruh internal yang paling kuat dan bertahan lama bukanlah soft power (lobi dan pengaruh personal), melainkan hard power (struktur dan sistem). Buku ini mengajarkan cara mendapatkan anggaran dan dukungan; namun ia belum sampai mengajarkan cara mengubah sistem agar anggaran dan dukungan itu mengalir secara otomatis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari logika bisnis inti—yang hanya mungkin apabila keberlanjutan sudah menjadi tata kelola dan budaya perusahaan. Ia membawa praktisi ke pintu ruang rapat, tetapi belum menunjukkan cara membangun ulang arsitektur ruangan tersebut.

Membayangkan Edisi atau Buku Selanjutnya

Ini jelas bukan buku terakhir Ditto. Benak dan hatinya terlampau sibuk dan baik, sehingga saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan di atas itu sesungguhnya sudah ia pikirkan, atau setidaknya ia rasakan arahnya. Dalam hal ini, saya hanya mengeksplisitkan apa yang sangat mungkin sudah Ditto rencanakan. Kalau ternyata belum, maka bagian ini bisa dibaca sebagai rekomendasi, atau lebih tepatnya, godaan saya untuk Ditto.

Untuk edisi selanjutnya, atau sebagai ide untuk buku sekuel, ada beberapa area yang perlu diperdalam untuk membawa praktisi dari level advokat ke level ahli strategis—mengubah mereka dari ‘pemohon’ sumberdaya menjadi ‘perancang’ sistem.

Pertama, transisi eksplisit dari persuasi ke institusionalisasi. Kemenangan sejati dalam Stakeholder Capitalism tidak terjadi saat presentasi projek diterima dan didukung dengan anggaran, tetapi saat visi membawa kebaikan kolektif untuk seluruh pemangku kepentingan tersebut tertanam dalam anggaran dasar dan tata kelola perusahaan. Buku ini perlu membahas bagaimana caranya seorang praktisi keberlanjutan—mungkin dalam sebuah persekongkolan mulia dengan bagian Legal atau Corporate Secretary—mengadvokasi pembentukan Komite Keberlanjutan di tingkat Dewan Komisaris dengan charter komite yang sangat kokoh. Board-level sustainability committee ini adalah mekanisme pengawasan tertinggi yang memaksa isu-isu keberlanjutan menjadi agenda rutin rapat dewan komisaris dan direksi, menempatkannya setara dengan Komite Audit atau Komite Remunerasi. Lebih penting lagi, buku ini perlu membahas alat paling ampuh untuk mengubah perilaku manajemen puncak: mengikat kinerja keberlanjutan dengan remunerasi eksekutif. Ketika bonus tahunan atau insentif jangka panjang seorang CEO bergantung minimal 20% pada pencapaian target dekarbonisasi, skor social license to operate atau penurunan angka kecelakaan kerja, seluruh organisasi akan secara ‘ajaib’ menemukan fokus dan sumberdaya untuk mencapainya.

Kedua, perlunya segmentasi pemangku kepentingan internal yang lebih tajam. Buku ini sering merujuk pada ‘manajemen’ atau ‘pimpinan’ seolah-olah mereka adalah satu kesatuan monolitik. Dalam praktiknya, seorang Chief Financial Officer (CFO) adalah ‘spesies’ yang berbeda dari seorang Chief Human Resources Officer (CHRO) atau Chief Operating Officer (COO). Mereka berbicara dalam ‘bahasa daerah’ yang sama sekali berbeda, walaupun ‘bahasa nasional’ yang mereka pergunakan adalah Bahasa Bisnis. Seorang CFO perlu diyakinkan melalui bahasa cost of capital (bagaimana rating ESG yang baik menurunkan biaya pinjaman), risk-adjusted returns, dan financial materiality dari risiko iklim. Sementara seorang CHRO akan merespons argumen seputar war for talent—bagaimana program sosial yang kuat dapat menekan employee turnover (biaya rekrutmen) dan menjadikan perusahaan sebagai employer of choice bagi talenta muda yang paling hebat. Bagaimanapun, para praktisi keberlanjutan membutuhkan playbook yang lebih spesifik untuk setiap pengambil keputusan di level C-Suite ini.

Ketiga, buku ini agaknya masih melupakan satu pemangku kepentingan internal yang paling kritis sekaligus resisten: manajemen madya—yang kerap disebut sebagai the frozen middle. Buku ini berfokus pada komunikasi ke atas (meyakinkan pimpinan) dan ke bawah (melibatkan pekerja). Namun, dalam banyak transformasi, penghalang terbesarnya adalah para manajer pabrik, kepala departemen, atau supervisor regional. Mereka itu ‘kepala suku’-nya, dan kerap adalah kelompok yang terjepit. KPI mereka seringkali masih sangat tradisional (misalnya: kecepatan produksi, biaya per unit, volume penjualan). Inisiatif keberlanjutan—seperti proses produksi yang lebih lambat namun lebih hemat air, atau bahan baku daur ulang yang lebih mahal—seringkali dipersepsi mengganggu, bahkan mengancam, pencapaian KPI (juga, dan mungkin terutama, bonus) mereka. Mereka bukanlah orang jahat. Mereka hanyalah aktor rasional yang merespons insentif yang salah. Tanpa strategi untuk ‘mencairkan’ kelompok ini—misalnya dengan memastikan KPI ESG yang sesuai ke dalam metrik kinerja operasional mereka—strategi keberlanjutan terbaik sekalipun akan mati di level implementasi.

Jelas, buku ini adalah sebuah karya yang sangat penting, relevan, sangat dibutuhkan, dan sangat mendesak untuk diterapkan. Ia perlu menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang berkecimpung di dunia keberlanjutan di Indonesia, dari staf junior hingga kepala divisi. Buku ini, sependek pengetahuan saya, adalah yang pertama di Indonesia yang secara jujur dan praktis mengakui bahwa tantangan keberlanjutan adalah, pertama dan terutama, tantangan politik dan budaya internal. Buku ini adalah fondasi esensial yang membekali para agen perubahan internal dengan alat komunikasi dan sensitivitas budaya untuk memulai ‘pemberontakan’ yang tenang dari dalam. Ia telah memetakan medan perang internal dengan akurat. Untuk itu semua, kita semua perlu mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada Ditto dan kawan-kawannya. Tantangan berikutnya adalah melangkah lebih jauh: dari memenangkan pertempuran komunikasi menuju perancangan ulang arsitektur tata kelola di dalam perusahaan hingga kelak dapat memenangkan peperangan dalam mentransformasi seluruh bisnis di Indonesia menjadi berkelanjutan.

Depok, 30 Oktober 2025